大腸がんとは

大腸がんとは、大腸の粘膜に発生する悪性腫瘍のことを言います。発生のタイプには2つの分類があり、良性のポリープ(腺腫)ががん化して発生するタイプ(adenoma-carcinoma sequence)と、正常粘膜から新たに発生するタイプ(de novoがん)に分けられます。

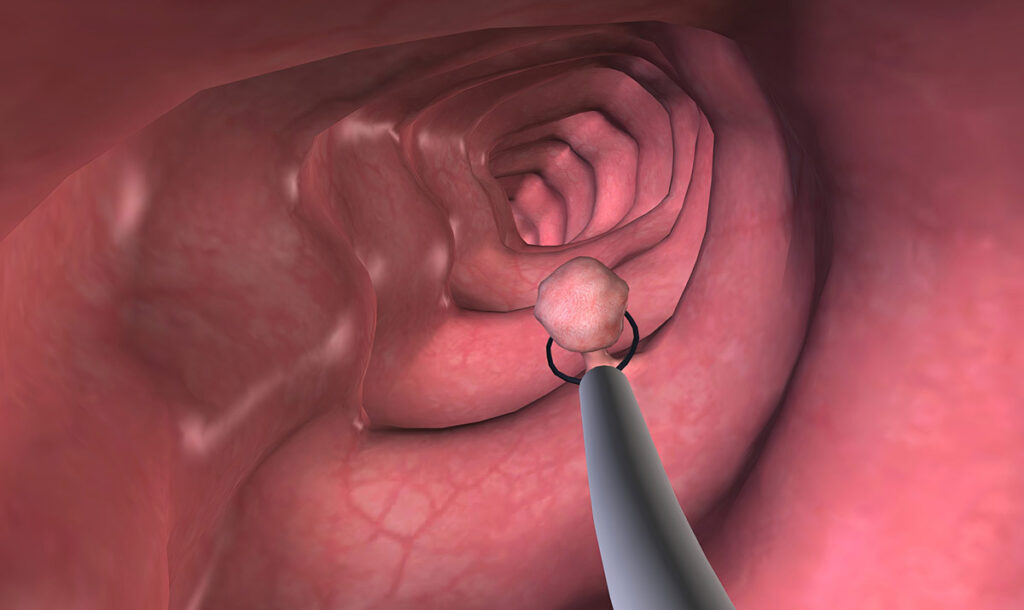

大腸がんの大半は、良性のポリープが進行することによって発症するため、大腸ポリープが見つかった場合には、その時点で切除することが大腸がんを予防する上で効果的です。

また、早期の大腸がんであれば内視鏡で切除することで完全に治すことも可能です。

粘膜の表面に発生した大腸がんは、徐々に粘膜下層や固有筋層に広がり進行性大腸がんとなり、最終的には他臓器へ転移します。進行度や転移の度合いによって、大腸がんは0期~IV期まで分類されます。

大まかに説明すると、

- ステージ0:がんが粘膜内に留まっている状態

- ステージI:がんが固有筋層にとどまっていてリンパ節転移がない状態

- ステージII:粘膜下層より深くまで広がっているがリンパ節転移がない状態

- ステージIII:リンパ節転移があるが遠隔転移がない状態

- ステージIV:遠隔転移がある状態

です。

5年生存率(がんと診断されてから5年後に生存している患者様の割合)は、ステージIで95.1%、ステージIIで88.5%と高いですが、ステージIIIでは76.6%、ステージIVでは18.5%と大きく下がりますので、早期発見・早期治療が非常に重要と言えます。

日本では、大腸がんの罹患率が近年増加しており、がんによる死亡原因では女性では第1位、男性では第2位と、大腸がんが上位を占めています。

大腸ポリープや早期大腸がんにはほとんど自覚症状がないため、症状が出る前に早期発見できるよう、定期的に大腸内視鏡検査を受けることをお勧めします。

大腸がんの原因

近年、大腸がんの患者数が増加している理由のひとつに、日本人の食生活の欧米化が挙げられます。動物性脂肪や高タンパク質の過剰摂取、食物繊維の不足、肥満、遺伝などの要因が大腸がんの発症に影響を与えていると考えられています。

また、炎症性腸疾患である潰瘍性大腸炎やクローン病があると、大腸粘膜に慢性的な炎症が起こるため、大腸がんになるリスクが高くなると捉えられています。

無症状の段階から、定期的に大腸内視鏡検査を受けることが大腸がんの早期発見には有効です。大腸がんの発症リスクが高まる40歳を過ぎたら、症状の有無にかかわらず大腸内視鏡検査を定期的に受けることをお勧めします。

大腸がんの症状

大腸がんは、早期にはほとんど症状が現れません。便潜血検査で陽性と言われて大腸内視鏡検査を受けると、30%の確率で大腸ポリープが見つかるとされています。

健康診断や人間ドックで便潜血検査が陽性と指摘された場合は、早めに消化器内科を受診し、大腸内視鏡検査を受ける必要があります。ただし、進行した大腸がんでも便潜血検査で陰性になることがあります。そのため、陰性だからといって安心できるとは限らない点を、あらかじめご留意ください。大腸がんが進行すると、腹痛、下痢、便秘、下血、血便、腹部膨満感、嘔吐などの症状が現れることがあります。

これらの症状は大腸がんだけでなく、他の消化器疾患の症状としても考えられますので、気になる症状が現れた場合は早めに当院へご相談ください。

大腸がんの検査(大腸内視鏡検査)

大腸を調べる検査には、カプセル内視鏡、バリウム注腸レントゲン検査、CTコロノグラフィーなど様々な方法があります。しかし、早期大腸がんやがんとなる可能性のある大腸ポリープを発見し、治療できる方法は大腸内視鏡検査しかありません。

大腸がんは、良性の大腸ポリープが大きくなったものから発生することが多いため、大腸内視鏡検査で発見された大腸ポリープは、その場ですぐに切除することが重要です。

当院の内視鏡検査には、拡大観察、特殊光観察、画像処理などの高機能を備えた最新の内視鏡システムを採用しています。特殊光観察でがんに特徴的な拡張した血管領域を強調することで、微小な大腸がんや大腸ポリープの発見も可能となっています。

また、当院では大腸内視鏡検査にオリンパス社の病変検出支援システム「EndoBRAIN-EYE」を採用しています。このシステムは、昭和医科大学横浜市北部病院消化器センター 工藤進英教授らのグループ、名古屋大学大学院情報学研究科の森健策教授ら、サイバネットシステム株式会社により、AMED(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)支援のもと研究開発されました。大腸内視鏡検査にAIを用いることで、肉眼では発見が難しい大腸ポリープや大腸がんの陥凹性病変の発見をサポートすることが可能となりました。

さらに、検査で大腸ポリープや早期大腸がんが見つかれば、日帰り手術ですぐに切除することも可能です。当院では、国内最多の症例数を誇るがん専門病院で長年経験を積んだ専門医が検査・治療を行います。つまり、がん専門病院と同等の高度な内視鏡検査・治療が可能となっています。また、鎮静剤を使用した苦痛の少ない大腸内視鏡検査も行っております。ぜひお気軽にご相談ください。

大腸ポリープの日帰り切除手術

当院では、大腸内視鏡検査の際に発見されたポリープを、検査当日にそのまま切除することが可能です。日帰りでの対応が可能なため、入院は不要です。

大腸ポリープは、放置することで将来的に大腸がんへ進行することが多いため、早期に発見し切除することが、がん予防に繋がります。当院では、検査中にそのまま処置を行えるため、別日に事前準備(食事制限や腸内洗浄など)をして再度ご来院いただく手間が省けます。

検査終了後は、院内で少し安静にしていただき、そのままご帰宅いただけます。

なお、安全面を考慮し、検査中にサイズの大きなポリープが確認された場合には、入院による治療が可能な連携医療機関をご紹介させていただく場合がございます。

直腸がんとは

直腸がんは直腸に発生するがんで、直腸は大腸の中でも肛門に最も近い部分です。直腸がんは発生頻度が高く、S状結腸がんと合わせると大腸がんの約70%を占めます。肛門の機能に大きく影響する場合もあり、他の大腸がん(結腸がん)とは異なる点もあります。

直腸がんが進行すると、リンパ節や肺、肝臓などに転移する可能性があります。治療方針はがんの進行度によって異なりますが、早期の直腸がんは低侵襲の内視鏡治療で完治することもあります。しかし、がんが進行している場合は、手術や放射線療法、化学療法が必要になる場合があり、場合によっては人工肛門が必要になることもあります。

また、直腸の周辺には排尿や、生殖機能に関係する神経が通っているため、リンパ節を全て切除するのではなく、神経を温存する必要性が生じる場合もあります。

がんの発症リスクが上昇する40歳以上の方には、直腸がんを予防するために、定期的に大腸内視鏡検査を受けることをお勧めします。

直腸がんの症状

直腸がんは、早期には自覚症状が現れないことが多いのですが、直腸は硬い便の通過する場所であるため、便が通過する際に出血し、便に血が混ざることがあります。

出血量が多くなると、貧血や動悸、強い疲労感、顔色の悪さなどを自覚することがあります。また、便秘と下痢を繰り返すなどの症状が現れることもあります。直腸がんが大きくなると便の通り道が狭くなり、腸閉塞を起こすこともありますので注意が必要です。

直腸がんの検査・診断

直腸がんの検査は、大腸内視鏡検査で直腸粘膜の状態を詳しく調べることで行います。内視鏡で病変部の組織を採取し、病理検査を行うことで診断が確定できます。

直腸がんと診断された場合は、他院に紹介のうえ腹部CT検査、腹部超音波検査、MRI検査などにより、周囲臓器への浸潤やリンパ節転移、遠隔臓器への転移の有無などを調べ、その結果に基づいて治療方針を決定します。

直腸がんの治療

直腸がんの治療では、がんが粘膜にとどまっている場合は内視鏡で切除します。内視鏡で切除できない場合でも、肛門から切除する手術が可能な場合もあります。

直腸がんの手術は、腹腔鏡手術やロボット手術で行われることが一般的ですが、がんが進行している場合は開腹手術になる場合や人工肛門が必要になる場合もあります。

また、リンパ節や肝臓、肺などへの転移がある場合には、手術治療に加えて化学療法や放射線治療が行われることもあります。肛門の機能や排尿機能、生殖機能に関係する神経は直腸の近くにあるため、肛門括約筋をできるだけ傷つけないような術式や、重要な神経を温存するような術式が必要になることもあります。

患者様がそれぞれ、疾患の現状や治療法、個別のリスクを十分にご理解の上、ご自身に最も適した方法を選択することが重要です。